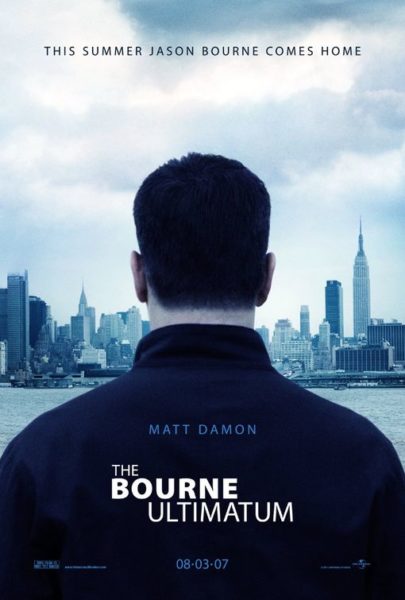

the bourne ultimatum

Un film qui sort un 12 n’est jamais mauvais, qu’on se le dise, et ce n’est sûrement pas le troisième volet des aventures de Jason Bourne qui fera mentir ce vieil adage.

Que ce soit bien clair entre vous et moi, les lignes qui vont suivre vont être une véritable apologie de ce film, de son acteur principal (et des autres aussi d’ailleurs), du réalisateur et de la franchise en elle-même et tout ça sans aucune vergogne. Les esprits chagrins n’auront qu’à passer leur chemin, non mais sans blague ! Je concède très aisément que l’on soit de prime abord assez peu attiré par les histoires d’espionnage : je fus moi même dans un passé pas si lointain que ça relativement hermétique au genre surtout après les épisodes bondiens de l’époque brosnanienne véritablement peu glorieux, et votre humble serviteur se souvient avec une pointe de gêne avoir pensé « boah encore un sous James Bond quoi » en voyant arriver sur les écrans l’ami Jason en l’an de grâce 2002. L’erreuuuuuuur !

Bon quid de ce 3eme episode : ben que du bonheur. L’histoire est au diapason des 2 autres volets, on retrouve Jason dans un rôle de traqué-traquant qui tente une fois pour toutes de comprendre qui il est vraiment et surtout comment il est devenu ce qu’il a pu être (compliqué ce que je viens de dire hein, ^^). En gros, les réponses aux questions posées dans les 2 premiers volets sont présentes, puisqu’on remonte extrêmement haut en terme de responsabilité dans l’administration des services secrets US. Mais il subsiste tout de même des parts d’ombre et de mystère qui insidieusement laisse planer un véritable doute quant à un hypothétique épisode 4 (avec les ricains, on ne sait jamais), et même si la trilogie se suffit largement à elle-même, une petite voix machiavélique et gredine flotte dans ma petite caboche et me dit « Si c’est la même équipe, pourquoi pas ». Mais bon, ne perdons pas de temps en tergiversations stériles, le gros Matt a dit stop et le 4eme bouquin faut voir s’il y a matière à en faire un truc du calibre des 3 volets (pace que Ludlum l’a juste commencé avant de passer l’arme à gauche, alors…)

Soyons sérieux, ce film dure 1h56 à ce qu’il paraît : m’enfin, j’ai à peine l’impression d’avoir passé une petite heure dans la salle moi. C’est tendu de bout en bout, pas un seul temps mort, l’ami Greengrass a encore fait des progrès (balèze), la musique de fond de John Powell adhère à l’ambiance de manière absolument exceptionnelle : pour faire vite, en gros le film s’articule autour de 3 gigantesques scènes d’actions (début-milieu-fin) avec 2 transitions d’environ 30 minutes, mais on vibre pendant tout le long : j’assure que je n’ai pas bavé mais j’ai eu de longs moments complétement admiratifs, avec la bouche bée (trop bon, trop bon). En gros, s’il y a un seul truc sur lequel je pourrai oser légèrement me laisser aller à une ébauche de tentative de critique, c’est d’avoir remixé le morceau de Moby à la fin. C’est tout…

Parlons du côté fade du film : Matt Damon, l’erreur de casting du siècle, lamentable de bout en bout : quand il pleure on rit, quand il rit, on pleure, une ca-tas-tro-phe. Franchement moi qui ai vu récemment l’adaptation TV de 1988 de « La mémoire dans la peau » avec Richard Chamberlain et Jaclyn Smith (ah cette scène d’amour au coin de la cheminée avec ce peignoir qui tombe impeccablement par terre, on dirait une pub’ mir laine, c’est de toute beauté), j’avoue qu’on doit se rendre à l’évidence : Matt n’a pas suffisamment joué en profondeur et exploité ce qu’avait vraiment superbement retranscris à l’écran le bon Richard : le côté gay de Jason Bourne (faut dire Richard s’y connaît un peu, alors ça facilite les choses…). Heureusement, l’affreux rôle principal est rattrapé par un casting 4 étoiles : Joan Allen is back, David Strathairn joue un rôle magnifique de grosse ordure comme on les aime (ce type a une classe comme c’est pas permis), un p’tit Albert Finney pour la route, un p’tit Paddy Considine rasé de circonstance au début, et puis aussi pour le plaisir des yeux (mais pas que) la p’tite Julia « Save the last dance » Stiles, dont le personnage prend véritablement de l’ampleur dans cet épisode avec une sorte de non-dit absolument exceptionnel quant à sa relation avec Jason dans le passé (ne pas être tombé dans le cliché du sentimentalisme rétro est franchement un tour de force pour le coup, bravo les gars). Allez encore un léger petit point négatif, le gros bras du film, Edgar Ramirez (mais oui souvenez vous l’amateur de grosses poitrines qui enlève le t-shirt de Keira dans ce chef d’oeuvre cinématographique qu’est Domino) n’atteint jamais le niveau du gros Clive ou du fabuleux Karl Urban, mais bon il remplit quand même bien son office.

Voilà, je pense qu’on a fait le tour. C’était fameux de chez fameux, pour l’ensemble de l’œuvre, pour les acteurs, pour les réalisateurs, pour les scènes d’action, pour le scénario, pour l’ambiance (Casino Royale lui doit quasiment tout, je persiste).J’ai frissonné comme rarement au moment de la scène de fin, même si j’avoue que je chérirai toujours la scène de fin du 1er volet avec Franka, surtout quand on sait ce qu’il se passe dans le 2eme : cette scène est d’une simplicité désarmante, mais c’est tellement beau que j’ai toujours les larmes aux yeux. En un mot les gars : merci, vraiment, vous avez complètement répondu à mes attentes et encore plus. La classe, la vraie.

P.S. : Cher Matt, si jamais tu lis cette critique, c’était pour rire, t’es le meilleur, tu seras toujours mon Jason préféré.